いろいろ聞きたい

キク本さん

頼りになる

ヨリ田さん

©とどろき ちづこ

キク本さんのお子さんは最近、治療の難しい

病気にかかっていることがわかりました。

病院から、「小児慢性特定疾病

(しょうにまんせいとくていしっぺい)」の

医療費助成制度の利用を勧められたのですが、

どういうものかよくわかりません。そこで、

すでにこの制度を利用しているヨリ田さんから、

いろいろ教えてもらうことにしました。

ちょっと教えて!

小児慢性特定疾病のための

小児慢性特定疾病のための

いろいろ聞きたい

キク本さん

頼りになる

ヨリ田さん

©とどろき ちづこ

キク本さんのお子さんは最近、治療の難しい

病気にかかっていることがわかりました。

病院から、「小児慢性特定疾病

(しょうにまんせいとくていしっぺい)」の

医療費助成制度の利用を勧められたのですが、

どういうものかよくわかりません。そこで、

すでにこの制度を利用しているヨリ田さんから、

いろいろ教えてもらうことにしました。

ヨリ田さん、これって、一体、どういう制度なの?

慢性疾患を持つ子どもがいる家庭を支えるための制度だよ。

慢性疾患?

うちの子みたいな…

そうだね、症状が長く続いたり、

治療に時間がかかったりする病気のことだね。

こうした家庭では病院代や薬代が高額になりがちだけど、この制度はその負担を軽くしてくれるんだ。

小児の慢性疾病のうち、国が定めた疾患を持つお子さんの医療費(の自己負担分)の一部を補助(公費負担)する制度。

利用者は家庭の収入の状況に応じ減額された医療費(の自己負担分)を医療機関の窓口で納めます。

なるほど、

これはよさそうだね。

うちもその制度が利用できるのかな?

気になるよね。次のような場合に対象となるよ。

対象となるお子さん

対象となるお子さん

18歳未満で、小児慢性特定疾病の方

ただし、18歳になる前からすでに制度を利用している方は、20歳未満まで延長が可能です。

うちの子は5歳。

病気は小児慢性特定疾病の1つだって聞いたよ。

ってことは、当てはまるね。

そういうわけでもないんだ。

小児慢性特定疾病であっても、制度の対象になるかどうかは病気ごとに異なるよ。

状態や治療状況など定められた基準を満たしている場合に対象となるんだ。

詳しくは

ここで確認するといいよ。

主治医に相談してみるのもgood!

了解。

ところで、実際に利用することになったら、まず何をすればいいのかな。

利用するには、病院の窓口で「医療受給者証」の提示が必要だよ。まずはそれを、住んでいるところの自治体窓口に申請することから始めよう。

申請手続きの流れは以下のとおり。

申請の流れ

申請の流れ

自治体窓口または主治医に申請について相談する

お住まいの自治体の

担当窓口や主治医の先生に、小児慢性特定疾病の申請について相談して下さい。必要となる書類や手続きの方法を教えてくれます。

また、申請の際に必要となる専用の医師診断書(医療意見書)を医師に書いてもらいましょう。なお、医療意見書を記載する医師は、小児慢性特定疾病指定医の資格を持っている必要があります。

必要書類を自治体窓口へ提出する

お住まいの自治体の担当窓口に必要書類(申請書、住民税課税証明書、医師記入済みの医療意見書、健康保健証の写し、など)を提出します。

「医療受給者証」の交付を受ける

申請を通過すると、「小児慢性特定疾病医療受給者証」等が交付されます。

ところで、お金の負担が軽くなるってことだけど…

お金がもらえるんだっけ?

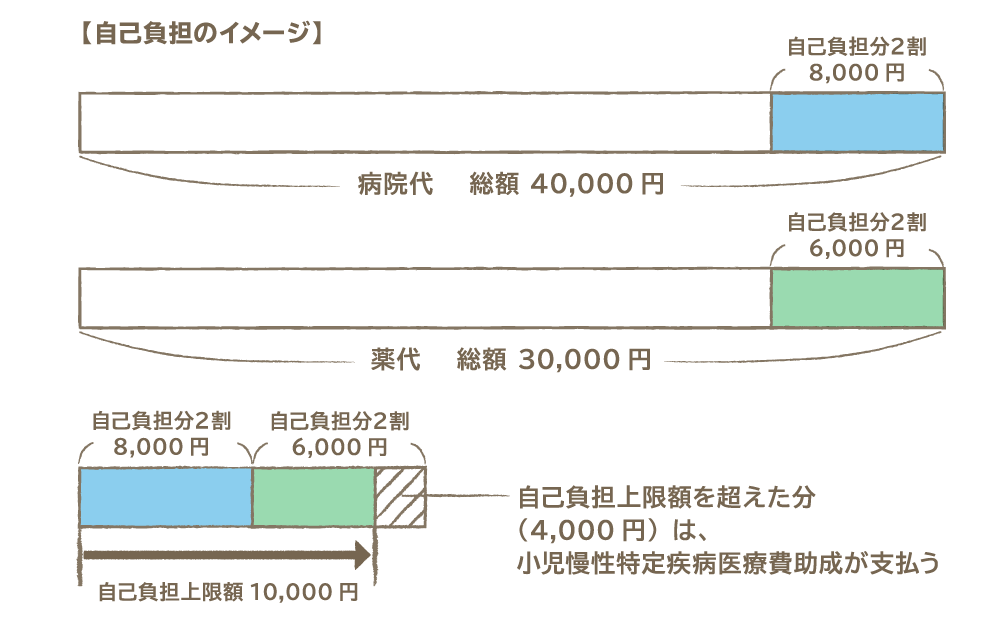

えっとね、お金がもらえるのではなくて、支払うお金が少なくなるんだよ。具体的には…

医療費助成の内容

医療費助成の内容

つまり、窓口で支払う金額が小さくなるんだ。

それだけじゃなく、月々の医療費がある一定の金額に達したら、それ以上は支払わずに済むってわけ。

対象となるのは、小児慢性特定疾病に関連してかかる医療費のうち、指定医療機関での保険診療の適用分と入院時の食費のみです。

交通費、消耗品、文書料、個室料金など、保険診療外の費用は対象にならないよ。指定医療機関については、お住まいの自治体に問い合わせてね!

交通費、消耗品、文書料、個室料金など、保険診療外の費用は対象にならないよ。指定医療機関については、お住まいの自治体に問い合わせてね!

※地域によって独自の助成がある場合もあります。

|

階層区分

|

階層区分の基準 |

1か月の自己負担額 医療費(外来・入院)+薬剤費+訪問看護費

|

|||

| 一般 | 重症 |

人工呼吸器

等装着者

|

|||

| Ⅰ | 生活保護等 | 0 | |||

| Ⅱ |

市区町村民税

非課税

(世帯)

|

低所得Ⅰ

(年収80.9万円以下)

|

1,250 | 500 | |

| Ⅲ |

低所得Ⅱ

(年収80.9万円超)

|

2,500 | |||

| Ⅳ |

一般所得Ⅰ

(市区町村民税7.1万円未満)

|

5,000 | 2,500 | ||

| Ⅴ |

一般所得Ⅱ

(市区町村民税7.1万円以上25.1万円未満)

|

10,000 | 5,000 | ||

| Ⅵ |

上位所得

(市区町村民税25.1万円以上)

|

15,000 | 10,000 | ||

| 入院費の食費 | 1/2 自己負担 | ||||

自己負担上限額は世帯の所得で決まりますが、この「世帯」とは住民票上の世帯とは一致しません。医療保険上では同じ医療保険に入っている人同士が世帯となります。例えば、患者(子ども)の両親が共働きで別々の会社に勤務し、それぞれに被用者保険に加入している場合、子どもは父か母のいずれかの被用者保険に加入しますが、もしそれが母の保険であれば、この母子が「世帯」となり、母の所得区分が適用されます。

ただし、両親ともに国民健康保険(国保)に加入している場合は、また異なるよ。たとえ父母に別々に収入があったとしても、国保は住民票上の世帯主(多くの場合は父)に対して合算して請求が来るから、この場合は父母の合算した所得に対する区分となるんだ。

ただし、両親ともに国民健康保険(国保)に加入している場合は、また異なるよ。たとえ父母に別々に収入があったとしても、国保は住民票上の世帯主(多くの場合は父)に対して合算して請求が来るから、この場合は父母の合算した所得に対する区分となるんだ。

うーん、お金の計算、

何だかややこしそうだなあ…

大丈夫!

具体的に考えてみよう。

例えば、キク本さんのお宅は、ええと、世帯の階層区分は「Ⅴ. 一般所得Ⅱ」だから…

1か月の自己負担上限額は10,000円だね(※)。

(※)重症患者認定を受けていない場合

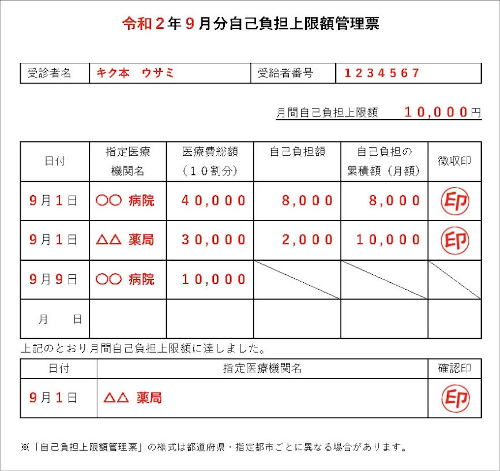

キク本さん宅のウサミちゃんは、○○病院(※)を受診しました。病院代は40,000円でした。自己負担は2割なので、窓口で8,000円支払いました。その後、△△薬局(※)に寄って薬を購入したところ、薬代は30,000円でした。自己負担分(2割)は6,000円ですが、1か月の自己負担上限額は10,000円で、すでにこの月は8,000円負担しているので、上限との差額の2,000円のみ支払いました。

この月は、これ以上の医療費はかかりません。

(※)病院や薬局はすべて指定医療機関

わあ、だいぶ負担が軽くなるね。2割だけというのもありがたいし、さらに上限があるのは安心だなあ。

小児慢性特定疾病の認定者が、さらに重症患者認定を受けた場合(以下のいずれかに該当)は、自己負担額の上限が変わります。

※小児慢性特定疾病の認定とは別に、重症患者認定の申請が必要です。

おかげでだいぶわかってきたよ。

でも、実際に病院の窓口では何をするの?

あと、医療費がこれまでにいくらかかったとか、覚えておけるかなあ。

医療受給者証などを忘れずに持っていけば、

心配ご無用!

医療受給者証等の使い方

医療受給者証等の使い方

申請した疾病に関する診察や治療などの際は、

を窓口で提示します。

窓口で自己負担上限額管理票に金額などを記入して

もらえるので、いつでも医療費の確認ができるんだ。

さっきの例だと次のようになるかな。

ほら、「自己負担の累積額」の欄を見れば、

今月はあといくらで上限額に達するか、

すぐに計算できるでしょ。

あと、もう1つおまけの情報。

医療費の助成のほかにも、

日常生活に必要な用具の給付を

受けられたりするよ。

これも要チェックだね!

日常生活用具の給付

日常生活用具の給付

お住まいの自治体によっては、当制度の対象となっているお子さんは、必要な日常生活用具を購入する際に給付を受けられる場合があります。世帯の所得に応じて自己負担があります。

対象となる種目と対象者の詳細は

こちら。

給付には申請が必要なので、事前にお住まいの自治体までお問い合わせください。

なるほど、いろいろなサポートがあるんだなあ。

この小児慢性特定疾病制度を利用すると、治療や療養を続けながらの生活の不安がずいぶん和らぎそうだよ。さっそく手続きしてみるね!

うん、それがいいね。まずは自治体の窓口と

相談してみようね。ずっと応援してるよ!

小児慢性特定疾病をはじめとする行政の支援施策の多くは、

「申請主義」です。

申請が認められた場合に発行される受給者証の開始日は、

「申請日」となります。

まず、自治体の担当窓口に申請したい意思を伝え、

必要となる書類や手続きの方法について、相談しましょう。

もっと教えて!

いろいろ聞きたい

キク本さん

どこが違う? 小児慢性特定疾病医療費助成 と 乳幼児・子ども医療費助成

頼りになる

ヨリ田さん

©とどろき ちづこ

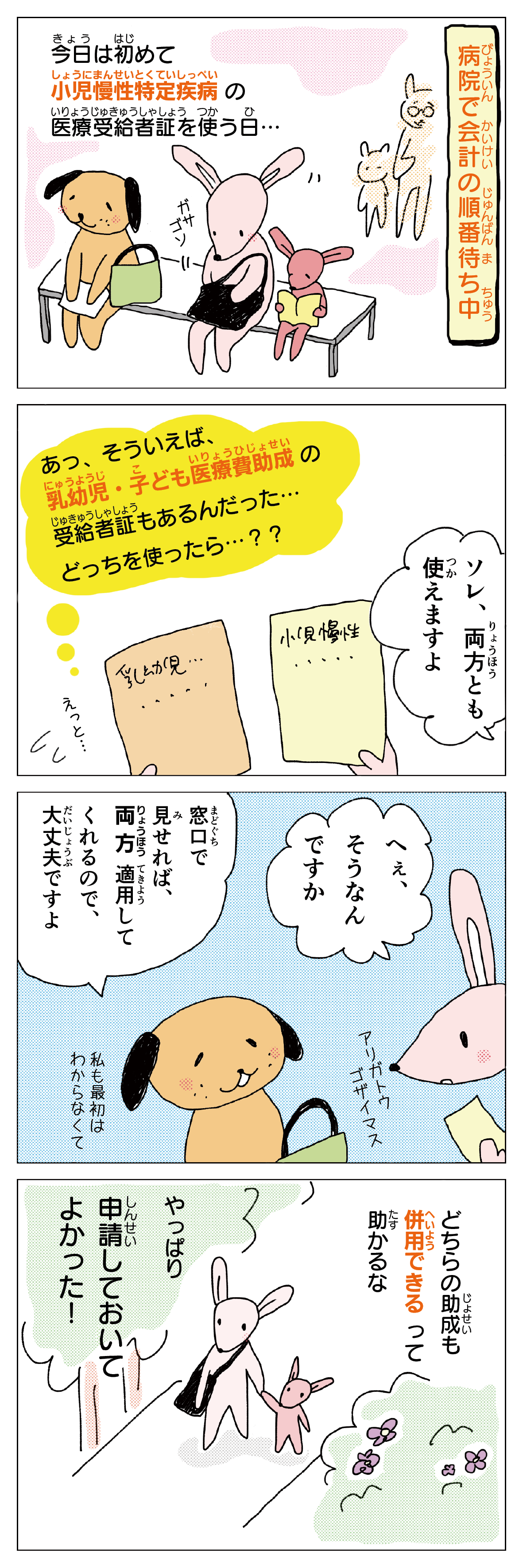

キク本さんは最近、お子さんのために「小児慢性特定疾病医療費助成」を利用し始めました。すでにこの制度を使っているヨリ田さんは、とても頼りになる存在です

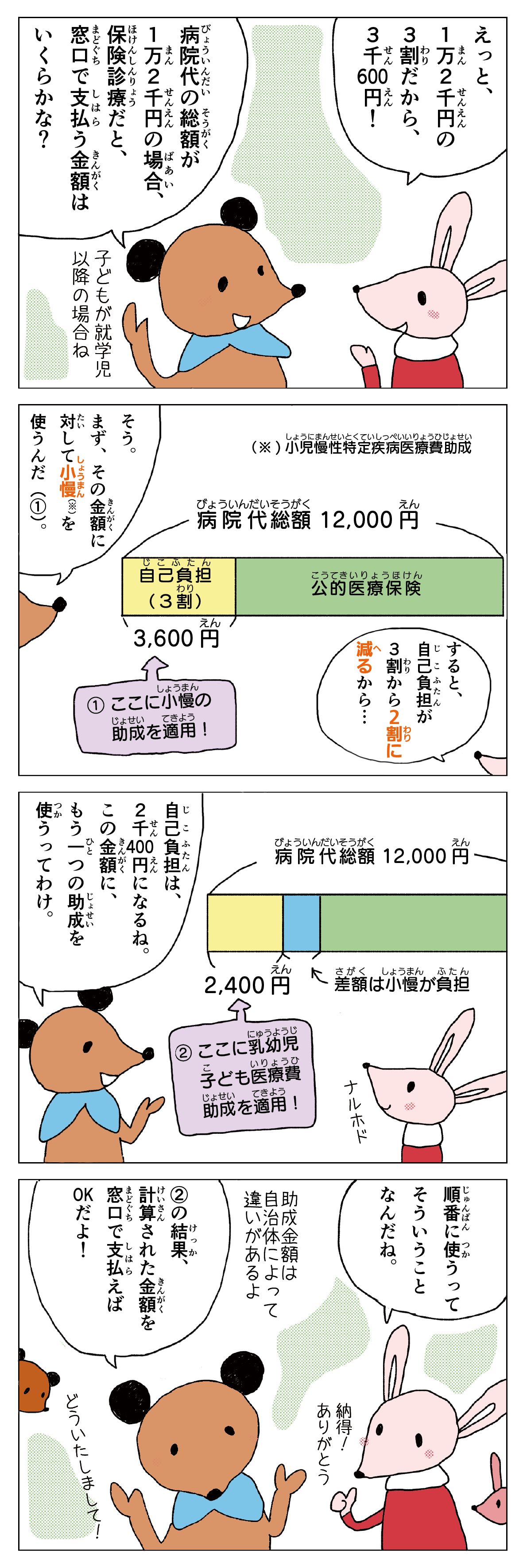

……ってことがあってね。もっといろいろ知りたくて

たしかに、小さなお子さんがいる家庭では

「乳幼児・子ども医療費助成受給証

※」

をすでに持っている場合も多いよね。

小児慢性特定疾病医療費助成と乳幼児・子ども医療費助成との違いは何だろう?

知らない人も多いんじゃないかな?

この2つの助成について、よくあるギモンを挙げてみたよ。ぜひ教えて!

まかせて!

※「乳幼児医療費助成」は、自治体によって「子ども医療費助成」や「小児医療費助成」などと呼び方が異なります。また「受給証」も「医療証」「受給者証」などと呼ばれる場合があります。

もくじ

もくじ

どちらも子どもがいる家庭の医療費負担を軽くするためのものだけど、その財源や内容に大きな違いがあるよ。

| 小児慢性特定疾病医療費助成 |

|

国が行う国の税金を財源とした制度。 国が定めた基準により実施されるため、 制度の内容は、全国どこでも同じ。 *助成の主な内容(全国共通)

|

| 乳幼児・子ども医療費助成 |

|

都道府県や市区町村といった地方自治体の税金を財源とする独自の福祉制度。

|

ほかにもいろいろ違いがあるみたいだね。さらに詳しい内容は下記のとおり。

| 小児慢性特定疾病医療費助成 | 乳幼児・子ども医療費助成 | |

| 国の制度 | 自治体独自の制度 | |

| 初回申請 | 自分で行う | 自分で行う

(出生届や転入届と一緒に申請することが多い) |

| 有効期間 | 原則1年 | 通常1年 |

| 更新申請 | 自治体から通知がきて、

窓口等で更新 |

自治体から通知がきて、

郵送等により更新 |

| 医師の診断書 |

必要

(医療意見書と呼ばれる専用の診断書を提出)

|

不要 |

| 対象の要件 | ||

| 年齢 | 全国共通で初回申請は18歳未満まで、継続申請は20歳未満まで | 全国的に乳幼児までは対象となることが多いが、就学以降は自治体によって大きく異なる |

| 対象疾病 | 国により対象として定められた疾病(小児慢性特定疾病)に限る | 疾患名による制限はない |

|

助成金額

(自己負担上限額)

|

窓口における医療費の自己負担額を2割に減額。世帯所得に応じて1か月の自己負担上限額が定められいる(最大15,000円/月) | 主として窓口における医療費の自己負担額に対する助成。自己負担額がない(全額自治体が負担)場合から、一定額の支払いが必要となる場合までさまざま |

この2つの助成制度は併用によるメリットもあるので申請を考えてみよう。

あと、新規申請が18歳未満までというのも大きいね。

両方の受給者証があると、助成でカバーされる範囲が広がる可能性があるってわけだね。

医療費助成などの公費負担のものは、原則として国制度の利用が優先されます。つまり、保険診療の自己負担分 ※から、先に小児慢性特定疾病医療費助成が負担する分が差し引かれ、次に乳幼児・子ども医療費助成が負担する分が差し引かれるよ。最後に残った金額を窓口で支払います。

※未就学児は2割、就学児以降は3割

窓口の人、そんなこと言ってた。具体的に教えて!

OK。

病院代の総額が12,000円だった場合を例に考えてみよう。

これ、わかる。

だけどね、乳幼児・子ども医療費助成に自己負担金額が定められている自治体では、小児慢性特定疾病医療費助成を併用した方が、実際に窓口で支払う金額が少なくて済む場合があるよ。また具体的な例で考えてみよう。

P県では乳幼児・子ども医療費助成を使った場合、

通院1回につき最大

500円の自己負担のみを支払うことになっています。

では、1回の病院代総額が

30,000円となる通院が

月に3回あった場合の支払い金額はどうなるでしょう?

(注)この例では、保険診療の自己負担が3割、小児慢性特定疾病医療費助成による1カ月の自己負担上限額が10,000円とします。

|

乳幼児・子ども医療費助成

のみ利用した場合 |

|

通院1回目 (病院代総額30,000円) 保険診療の自己負担は9,000円(3割負担)

通院2回目、 通院3回目も同じ

3回分の窓口での支払い金額合計

※以降も通院のたびに最大500円が加算される |

|

乳幼児・子ども医療費助成と

小児慢性特定疾病医療費助成を併用した場合 |

|

通院1回目 (病院代総額30,000円)

通院2回目 (病院代総額30,000円)

通院3回目 (病院代総額30,000円)

3回分の窓口での支払い金額合計

※以降も同月であれば、これ以上の支払いはない |

(注)上記の例では、細やかな説明や注意事項等の記載は省いています。実際には、各助成を利用するのに必要なさまざまな条件や指定事項があります。申請時には各種文書料も必要です。利用の際には必ず内容をご確認ください。

つまり、1カ月の自己負担上限額が設定されている小児慢性特定疾病医療費助成では、どんなに病院に通っても上限額を超えての支払いは発生しない。一方、通院1回につきいくらかの自己負担があるとする乳幼児医療費助成を実施する自治体では、通院の回数等によっては、上限額を上回る金額を支払うことになる場合があるってことだね。ほかにもいろんなケースがあるよ。

本当だ。違いがあるね。

経済的な負担も軽くなるかもしれないので、小児慢性特定疾病医療費助成の申請や利用の仕方については、まずはお近くの窓口に相談!

だね。

あともう1つ。小児慢性特定疾病医療費助成を利用する人が多ければ多いほど、病気に関する情報がたくさん集まるので、疾病研究の推進のための大きな力となるんだ。

このことは、助成制度の維持のためにもとても大切なんだよ。

制度を利用することが社会貢献につながるんだね。

病気の子どもたちのために、みんなで協力していけるとうれしいな。

さらに教えて!

©とどろき ちづこ

ヨリ田さんとキク本さんのお子さんは、「小児慢性特定疾病医療費助成制度」を利用しています。最近、お子さんが難しい病気だとわかったタズネ山さん、ふたりに何か相談があるようです。

ヨリ田さん、キク本さん、指定難病の医療助成制度があるって聞いたんだけど、どういうものか知ってる?

うん、知ってるよ。タズネ山さん、利用を考えているの?

うーん、小慢(※)の助成と何が違うのかなって。

どっちがいいとか、あるのかな?

※小児慢性特定疾病のこと

たしかに。なんだか似ている制度だよね。

比べるの大事だね。

じゃあ、ちょっと違いを見てみよう!

まず、自分の子どもが利用できるかってところが気になるよね。

小児慢性特定疾病の医療費助成と指定難病の医療費助成(特定医療費)の大きな違いとしては、指定難病のほうは対象年齢に「制限がない」かな。

小慢のほうは、たしか18歳未満だよね。

そう。ただし、年齢制限はなくても、助成の対象として認定されるかどうかには、いろいろな基準が定められているよ。ちょっとこれを見てみよう。

| 指定難病 | 小児慢性

特定疾病 |

|

| もとになっている法律 | 難病の患者に対する医療等に関する法律 | 児童福祉法 |

| 対象となる年齢 | なし | あり(18歳未満、ただし、引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満) |

| 実施主体 | 都道府県、指定都市 | 都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市 |

| 認定の基準 |

|

|

| 医療費助成の特例枠 | 申請以前の、過去12カ月以内に医療費総額が33,300円を超える月が3カ月以上ある場合(軽症高額該当) | なし |

まずは、「認定の基準」にご注目。どちらの助成も、定められている対象疾病に自分の病気があてはまることが大前提なんだ。どの病気が対象になるかは、それぞれに別々に決まっているよ。

認定の基準が、2つの助成制度ではそもそも異なるんだね。

うん。自分の病気が「指定難病」で、さらに症状の程度が、定められた「重症度分類」の範囲内になければいけないよ。だいたい中等症以上が重症度分類の対象範囲になるかな。

そうなんだ。ステップがいくつかあるんだね。

自分の病気が指定難病だったとしても、対象になるとは限らない…

でも、たしか、特例もあるよね?

そう。指定難病で重症度分類の範囲に含まれなくても、医療費が高額になることってあるよね。その場合、一定額以上の医療費の負担が続くのであれば、「軽症高額該当」という特例枠によって、医療費助成が受けられるんだ。

詳しくは、下記のページに載っているから、見てみてね。「指定難病」の一覧もあるよ。

それじゃ、指定難病の医療費助成の対象として認められたとするでしょ。

助成の内容はどんなのかな。

小慢との違いで気になるのは、そこだよね。

説明するよ。今度はこれを見てみて。

| 指定難病 | 小児慢性

特定疾病 |

|

|

(ア)と(イ)は同じに見えるね。

一つ目の違いは、(ウ)かな。

入院が長引くと、とくにね。

(イ)が同じに見えるけど、実は自己負担上限額が、指定難病と小慢では違っているんだ。基本的に小慢は指定難病の半分なので、負担が軽くなるよ。表を見てみてね。

| 指定難病の自己負担上限額(月額) | |||

| 自己負担割合:2割 | |||

| 外来+人院 | |||

| 一般 | 一般

長期 |

人工呼吸器等

装着者 |

|

| 生活保護 | 0 | 0 | 0 |

| 低所得Ⅰ

市町村民税非課税 (~本人年収80.9万) |

2,500 | 2,500 | 1,000 |

| 低所得Ⅱ

市町村民税非課税 (本人年収80.9万超~) |

5,000 | 5,000 | |

| 一般所得Ⅰ

市町村民税課税以上 7.1万未満 (年収約160~約370万) |

10,000 | 5,000 | |

| 一般所得Ⅱ

市町村民税 7.1万以上25.1万未満 (年収約370~約810万) |

20,000 | 10,000 | |

| 上位所得市町村民税

25.1万以上 (年収約810万~) |

30,000 | 20,000 | |

| 小児慢性特定疾病の自己負担上限額(月額) | |||

| 自己負担割合:2割 | |||

| 外来+人院 | |||

| 一般 | 一般

長期 |

人工呼吸器等

装着者 |

|

| 生活保護 | 0 | 0 | 0 |

| 低所得Ⅰ

市町村民税非課税 (~本人年収80.9万) |

1,250 | 500 | |

| 低所得Ⅱ

市町村民税非課税 (本人年収80.9万超~) |

2,500 | ||

| 一般所得Ⅰ

市町村民税課税以上 7.1万未満 (年収約200~約430万) |

5,000 | 2,500 | |

| 一般所得Ⅱ

市町村民税 7.1万以上25.1万未満 (年収約430~約850万) |

10,000 | 5,000 | |

| 上位所得市町村民税

25.1万以上 (年収約850万~) |

15,000 | 10,000 | |

(補足)

上記の表に含む「症状が重い人」 ※1や「人工呼吸器を装着している人」 ※2の場合は自己負担上限額が下がるなど、どちらも同様のサポート ※3があるよ。

※1 重症患者認定申請

※2 人工呼吸器等装着者申請

※3 自己負担額はそれぞれ異なります

なるほど。

タズネ山さんのお子さんは、どれかにあてはまりそう?

そうだね、うちの子が指定難病の医療費助成制度の対象になるのかどうか、これからちょっと調べてみようと思う。

まず、「指定難病」に該当するかどうか。

もし該当した場合は、「重症度分類」の対象範囲に含まれているかどうか。ちょっとお医者さんに相談してみるよ。

それがいいね!

もし、指定難病の助成制度の対象にならなくても、小慢の助成を使えることがあるから、調べてみてね。ただ、さっきも言ったとおり、小慢は年齢制限があるから、お子さんが大きくなってからのことも、いろいろ考えておけるといいね。その辺も比べてみて、タズネ山さんのお子さんにぴったりの利用の仕方が見つかるといいね。

おかげでいろいろわかったよ。ありがとう!

でもそもそも、どうして小慢と指定難病は別々の助成制度になってるのかなあ。

もともとの目的が違うんだ。小慢の助成は、児童福祉法がもとになっていて、病気の子どもとその家族を助けようという目的で作られたんだ。だから、対象になる病気も多いよね。一方、難病の助成は、難病の原因究明や治療法の確立を目的とした難病対策の一部として始まったんだよ。

なるほど。成り立ちは違っていても、

どちらの助成制度も、患者やその家族の現在の生活をサポートするために、生まれたものなんだね。

上手に利用していきたいね!